最新公告

台灣文創市場分析報告

一、前言:文化×創意=新經濟動能

隨著全球經濟型態由製造轉向知識與創意驅動,「文化創意產業」(簡稱文創產業)已成為21世紀各國積極發展的重點方向。台灣憑藉豐富的人文底蘊、多元文化融合與高度創作自由,孕育出眾多具有特色的文創品牌與設計人才。在後疫情時代,消費者對生活品質與文化價值的重視更勝以往,使得文創商品與體驗式文化消費成為消費市場中的新寵。

本報告將從市場現況、消費者行為、產業優勢與挑戰四個面向,深入分析台灣文創市場的發展潛力與趨勢。

二、市場現況與規模

根據文化部近年來統計資料,台灣文創產業的年產值穩定成長,2023年整體產值已突破9,000億元新台幣,涵蓋13大產業類別,其中以設計服務、數位內容、工藝及視覺藝術相關業別成長尤為明顯。

主要類別包括:

- 設計產業:如產品設計、品牌設計、視覺傳達等。

- 工藝創作:以陶藝、木工、金工、織品為主,結合當代美學與傳統技法。

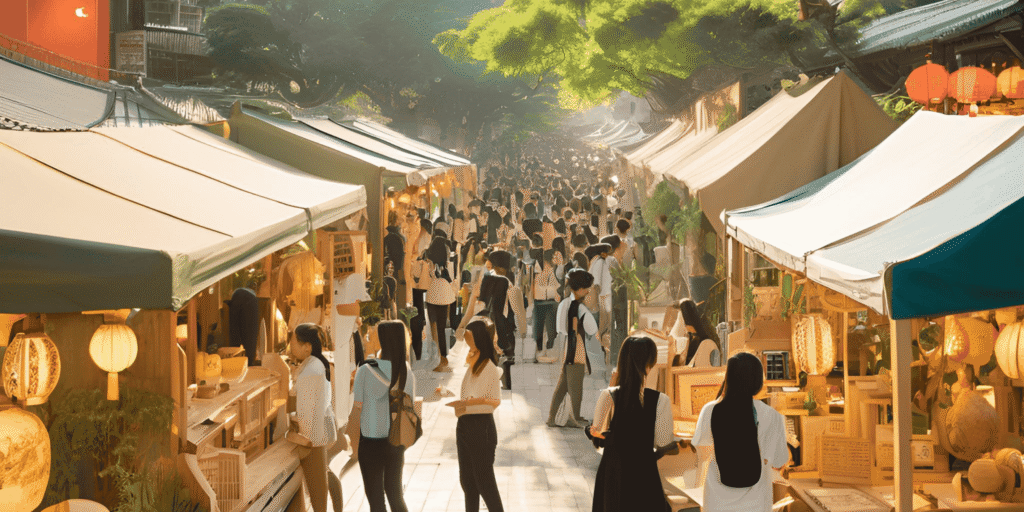

- 文創選品與手作市集:結合生活用品、飾品、插畫、香氛等小型創作品牌,透過實體與線上通路販售。

- 數位內容:如插畫、動畫、遊戲、AR/VR文化導覽等新媒體應用。

近年來在「微品牌經濟」與「在地文化復興」趨勢推動下,許多小型創作者透過社群平台(如 Instagram、Pinkoi、蝦皮、LINE購物等)直接與消費者互動,形成一種去中心化的商業模式,也讓文創產業呈現出高度多元、彈性與個人風格的面貌。

三、消費者輪廓與行為分析

1. 主要消費族群

- 25~40歲都會女性:注重美學生活、喜愛獨特風格與手感設計,是文創市場的主力客群。

- 年輕創業族與設計系學生:除消費也參與創作,關注品牌故事與理念。

- 送禮需求族群:尋求具紀念價值或象徵意義的個性禮品。

2. 消費行為特徵

- 重視「品牌理念」、「手作感」與「故事性」:比起價格,消費者更關注商品背後的精神與設計初衷。

- 偏好客製化、小眾感商品:大眾品牌不再是唯一選擇,手作、小量製作品更具吸引力。

- 混合線上線下消費模式:例如先在市集試戴,再線上下單或追蹤品牌日後作品。

四、產業優勢與潛力

1. 文化資源豐沛

台灣擁有豐富的歷史、族群、地理文化,如原民工藝、客家藍染、閩南刺繡等皆可作為創作素材,提供文化轉譯的無限靈感。

2. 創作人才密集

各大專院校設計、美術、手工藝、數位內容等相關科系畢業生每年數以萬計,為文創產業提供穩定的人才基礎。

3. 製造與物流彈性高

台灣中小企業遍布、技術精良,加上物流系統完善,讓文創品牌能快速試水、彈性小量生產,降低創業門檻。

4. 政府資源支持

如文化部、經濟部中小企業處提供的補助、創業輔導、展覽資源與海外拓銷平台(如Taiwan Excellence、Pop Up Asia等)皆有助於業者拓展市場。

五、產業挑戰與瓶頸

1. 品牌資源分散、缺乏整合

台灣文創品牌數量龐大但普遍規模小、經營資源有限,缺乏行銷整合平台與跨界合作機會,難以形成市場集中效應。

2. 價格敏感與認同落差

雖然消費者欣賞文創商品美學,但部分消費者仍難以接受「高於量產品」的售價,品牌需持續加強價值溝通。

3. 海外拓展困難

語言、文化差異與國際品牌競爭激烈,使得台灣品牌進軍國際市場需投入大量資源與策略轉換。

4. 缺乏商業導向教育

許多創作者具藝術才能,但對品牌經營、財務規劃與通路管理不熟,導致創意難以落實為可持續營運模式。

六、未來趨勢與建議

1. 品牌故事深化,創造情感連結

面對同質化競爭,品牌需更聚焦於理念表達與價值塑造,從「產品導向」轉為「體驗導向」,建立品牌與消費者間的情感共鳴。

2. 跨界整合與策展合作

透過與生活風格、旅遊、展覽、藝文活動等異業合作,創造更多曝光場景與實體體驗,提升消費動機。

3. 善用電商平台與社群行銷

掌握 IG、LINE社群、小紅書等流量平台,搭配短影音、直播、故事貼文經營品牌形象,並導入訂閱制或會員經濟提升黏著度。

4. 文化出海策略

可從華人市場切入(如港澳、新馬、中國大陸),並透過文博會、海外選品展、NFT或數位文創轉譯開拓新市場。

七、結語:讓創意走進生活,讓文化成為日常

台灣文創市場正處於轉型與突破的關鍵時刻。從文化資源的深耕,到數位工具的應用,文創不再只是小眾藝術品,而是一種具商業潛力的生活經濟。唯有透過策略性的品牌經營、跨界合作與國際視野,才能讓這股文化能量持續發光發熱,為台灣打造屬於自己的創意經濟版圖。